Les 100 premiers jours d’un nouveau gouvernement sont toujours marqués par une activité intense. Le gouvernement libéral minoritaire de Mark Carney devra notamment présenter un budget, mener des négociations commerciales avec l’administration Trump et accueillir le G7 en juin. Prendre un peu de hauteur permet de mettre en évidence les principales priorités. Cinq d’entre elles devraient focaliser l’attention du Parlement dans les mois à venir et au-delà. Leadership avisé RBC les suit de près.

Conclure un pacte économique et de sécurité avec les États-Unis.

Lors des prochaines négociations avec les États-Unis, le gouvernement canadien devrait faire des concessions minimales jusqu’à ce qu’il obtienne la garantie que les échanges commerciaux ne seront pas soumis à des droits de douane et que l’accord commercial actuel sera respecté. Les États-Unis, quant à eux, voudront élargir la discussion, notamment à la question des frontières et de la sécurité.

Un accord a minima pourrait inclure :

-

Énergie et sécurité économique : Les négociateurs s’attaqueront probablement à des griefs de longue date, comme la taxe sur les services numériques. Ils tenteront aussi de résoudre le différend sur le bois d’œuvre et de renforcer les règles d’origine. Diverses évolutions stratégiques devraient avoir lieu en matière de gaz, d’énergie nucléaire et de minéraux critiques, également dans la perspective de la prochaine réunion du G7.

-

Défense et sécurité dans l’Arctique : Ce thème couvre aussi bien le plan visant à consacrer 2 % du PIB à la défense et la modernisation du NORAD, que la comptabilité des biens à double usage, les investissements dans les infrastructures sociales et économiques dans le nord, dont un port arctique, ou encore des engagements accrus en matière de construction de navires et de brise-glaces.

-

Sécurité des frontières : Bien que le Canada ait investi dans la sécurité des frontières, la poursuite de la collaboration, notamment en matière de blanchiment d’argent, d’immigration et de trafic de drogues et d’armes, figurera probablement à l’ordre du jour des négociations.

Les deux pays n’en sont pas à leur première tentative d’accord continental global en matière d’économie et de sécurité. Au milieu des années 2000, le Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité visait à renforcer la compétitivité du continent en incluant le secteur privé. Bien qu’il n’ait pas abouti, de nombreuses idées ont subsisté ; citons notamment la coopération sur les maladies infectieuses, la gestion des urgences ou encore la sécurité des frontières. La nouvelle tentative a plus de chances de réussir si elle est ciblée et limitée dans le temps.

-

Privilégier les préfabriqués : Les maisons construites en usine peuvent être déployées plus rapidement et de manière plus rentable. Le gouvernement a promis 25 milliards de dollars de financement aux constructeurs de maisons préfabriquées. Il s’est aussi engagé à mettre l’accent sur les matériaux de construction durables.

-

Réduire les formalités administratives : Nous indiquions déjà précédemment que les délais d’approbation des projets au Canada « peuvent être parmi les plus longs au monde ». Le programme des libéraux prône la simplification des codes de construction nationaux, la rationalisation des réglementations et le recours accru à une conception standardisée.

-

Créer des options abordables : Le gouvernement a promis une enveloppe de 10 milliards de dollars pour apporter un financement à faible coût aux Canadiens à revenu faible ou moyen.

Aucune de ces mesures ne sera toutefois possible sans un travail de fond. Nous estimons que plus de 500 000 travailleurs supplémentaires seront nécessaires dans le secteur de la construction pour bâtir les logements requis d’ici à 2030. Le programme du Parti libéral, qui entend inciter les entreprises à embaucher des jeunes diplômés et proposer des programmes d’apprentissage, constitue un bon début. Mais il en faudra plus pour trouver un demi-million de travailleurs spécialisés. Plusieurs possibilités existent, et notamment privilégier les compétences en construction parmi les nouveaux immigrants, accroître les inscriptions dans les écoles de métiers qualifiés et encourager les travailleurs âgés à conserver leur emploi plus longtemps.

Face à cette crise du logement abordable, le pays doit agir rapidement et mieux organiser la coordination à tous les niveaux de gouvernement.

Créer des corridors énergétiques

Le développement de réseaux majeurs d’infrastructures énergétiques renforce la résilience économique, en permettant une diversification des exportations de matières premières essentielles. Les principales ressources naturelles canadiennes (soit les minéraux, les métaux et les combustibles) figuraient parmi les plus importantes exportations du pays en 2024. Les 175 milliards de dollars nets générés au total par l’exportation de ces ressources ont presque compensé les déficits commerciaux du Canada vis-à-vis des autres pays, dans toutes les autres catégories de marchandises.

De l’ébauche à l’élaboration en elle-même, la réussite des projets dépend des politiques visant à mobiliser les capitaux privés et à réduire les formalités administratives. À ce jour, les principales politiques mises en place par les libéraux, qui s’articulent autour des projets de loi C-69 et C-48 ainsi que du plafond d’émissions du secteur pétrolier et gazier, n’ont pas favorisé les investissements à grande échelle. Une approche « modifiée », plus pragmatique, pourrait créer un climat plus propice à l’attrait de capitaux. Ottawa se concentrera sur les points suivants :

-

Tarification du carbone produit par le secteur industriel : L’abolition de la taxe carbone risque de faire porter aux grands producteurs industriels le poids de la tarification du carbone. Il est probable que le prix du carbone industriel continue d’augmenter, ce qui pose des problèmes de compétitivité, alors que les dirigeants américains mettent l’accent sur la déréglementation. Même si un crédit d’impôt de 50 % sur les investissements liés à la capture du carbone permet de réduire les coûts d’investissement, une assurance quant aux revenus est cruciale pour la réussite des projets. À ce jour, l’Alliance nouvelles voies, un consortium réunissant les plus grands producteurs de sables bitumineux au Canada, n’a pas réussi à négocier des garanties concernant les crédits carbone avec le gouvernement. Il est évident que ce dernier doit actuellement arbitrer entre plusieurs priorités budgétaires. Ottawa assume déjà 50 % des coûts d’investissement de la CUSC (estimés de manière prudente à 60-75 milliards de dollars). Selon l’Alliance, il faudrait probablement des dizaines de milliards de dollars de financement supplémentaire pour les contrats sur différence (le calcul prend en compte 10-12 millions de tonnes à 125-150 dollars par tonne pendant 10 ans).

-

Réglementation/autorisation : Les retards réglementaires ont allongé les délais des projets, ce qui a entraîné des dépassements de coûts ou l’annulation de projets clés. En fin de compte, le capital est redistribué aux actionnaires et non mobilisé pour des infrastructures favorisant la croissance. Des politiques telles que « un projet, une évaluation » et le fait qu’un nombre plus important de projets énergétiques soient classés comme relevant de l’« intérêt national » ont un effet positif. Les gazoducs et les infrastructures de GNL en bénéficieront probablement le plus, étant donné la concordance politique sur le dossier du GNL (C.-B. et Ottawa).

-

Barrières commerciales provinciales : Le recours accru aux interconnexions pour favoriser les échanges est-ouest permet d’obtenir un réseau plus résistant, plus souple et plus efficace. Or, c’est de plus en plus essentiel compte tenu de l’augmentation attendue de la charge au cours des 25 prochaines années (cette dernière pourrait tripler) et de la nécessité de disposer d’une énergie bon marché pour l’industrie et le secteur manufacturier.

Préserver les finances fédérales

Les Services économiques RBC constataient récemment que la politique budgétaire devrait relever de nombreux défis. Le ralentissement de l’économie et le risque d’une récession profonde liée à la politique commerciale appellent des mesures de soutien budgétaire plus ou moins fortes. Par ailleurs, des défis structurels se profilent à l’horizon : la diminution de la productivité, la remise en question de l’accessibilité financière, le vieillissement de la population, la concentration des exportations et les mutations géopolitiques pourraient faire bondir les dépenses fédérales. La politique monétaire a ses limites et ne pourra pas répondre aux besoins les plus pressants. Par conséquent, le gouvernement devra garder à l’esprit les éléments suivants pour que le fardeau de la dette fédérale reste supportable :

-

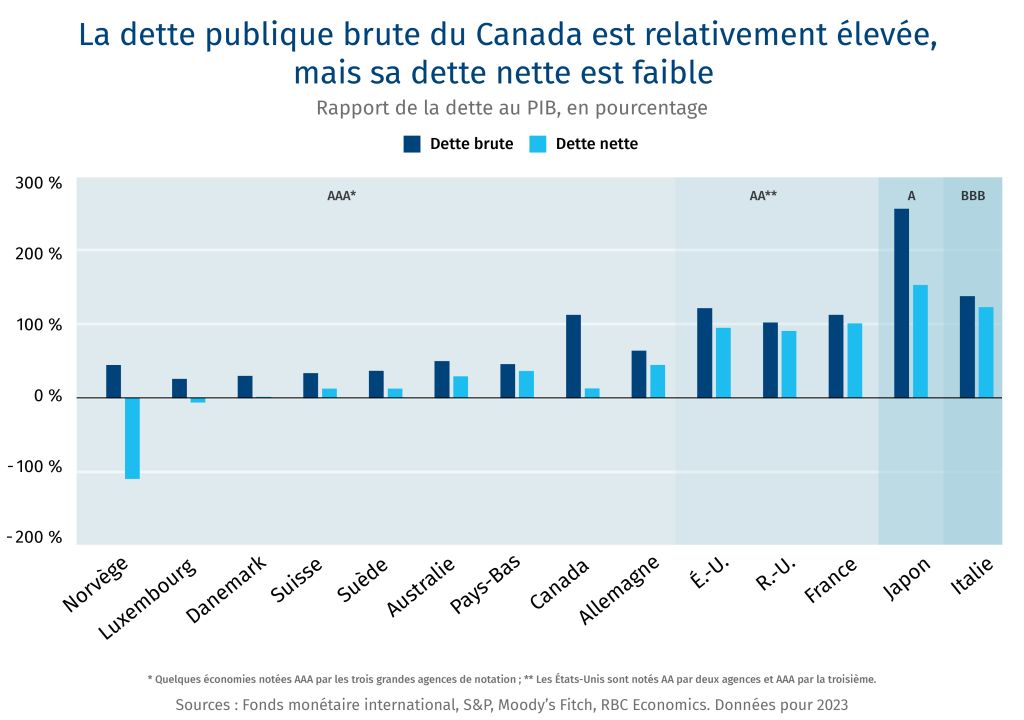

Le Canada dispose d’une certaine marge de manœuvre budgétaire, même si elle n’est pas illimitée. Le fardeau de la dette brute du Canada (soit le ratio de la dette au PIB) est élevé, mais son fardeau de la dette nette est le plus faible du G7.

-

Les marchés tablent sur un soutien de l’économie en cas de récession. Si des mesures idoines sont prises, tant au niveau de l’envergure que de la cible, il est peu probable qu’elles suscitent un vent de panique. Les mesures de soutien visant à pallier le creux économique, à l’instar de celles prises pendant la crise de la COVID, ne conviennent pas en cas de choc commercial, car la structure de l’économie pourrait grandement changer du fait de ce choc.

-

Les investissements qui favorisent la croissance sont essentiels pour maintenir le niveau de la dette fédérale à un niveau soutenable. Plus chaque dollar de dépenses publiques génère des dividendes de croissance élevés, plus le fardeau de la dette fédérale restera sous contrôle, même si les dépenses augmentent.

-

Rééquilibrer les priorités entre les mesures d’investissement social et économique. Ces dernières années, les Canadiens ont profité de la hausse des dépenses publiques sans en absorber les coûts, puisque le gouvernement fédéral a souvent favorisé des programmes sociaux de grande envergure. La priorité est aujourd’hui différente : les autorités fédérales doivent notamment relancer les investissements des entreprises. Les mesures non financières, comme la suppression de la bureaucratie, sont certes utiles, mais une marge de manœuvre budgétaire sera également nécessaire, puisque des dépenses s’imposeront.

-

Rendre les dépenses sociales et autres dépenses « indispensables » plus favorables à la croissance. Les importants besoins d’investissement dans tous les pans de l’économie soulèvent la question des ressources en capital et en main-d’œuvre : sont-elles suffisantes pour obtenir des résultats en temps voulu, sans effet d’éviction ? Les dépenses publiques dans des domaines essentiels tels que le logement, la défense et la santé peuvent stimuler l’efficacité, l’innovation et d’autres moteurs de croissance, ce qui permettra à l’économie de croître dans de nombreux domaines.

Faire de l’IA un moteur de productivité

Le Canada possède de nombreux talents dans le domaine de l’IA, mais il lui manque trois catalyseurs qui peuvent générer de la prospérité : une infrastructure informatique moderne, un déploiement à grande échelle et une demande intérieure robuste. Seulement 26 % des entreprises canadiennes affirment avoir adopté l’IA. C’est huit points de moins que la moyenne mondiale – et le pays continue de reculer dans les indices de préparation à l’IA. Du fait du ralentissement de la croissance de la main-d’œuvre et de l’augmentation des coûts de cette dernière, combler l’écart d’adoption de l’IA est le moyen le plus direct d’augmenter la productivité, l’efficacité économique et la compétitivité de manière durable pour le Canada.

Le gouvernement pourrait adopter une approche triple, se positionnant à la fois en tant que facilitateur, champion et premier utilisateur de l’IA. Ensemble, tous les paris fragmentés de R&D deviendraient ainsi un véritable moteur de productivité à l’échelle nationale.

-

Facilitateur : Il s’agit ici de traiter les capacités informatiques comme une infrastructure essentielle, en mobilisant des capitaux patients, en obtenant des garanties d’approvisionnement et en concluant des partenariats avec des acteurs mondiaux pour faciliter l’accès aux grappes de processeurs graphiques. En outre, le gouvernement pourrait envisager des subventions et des crédits d’impôt ciblés favorisant les projets qui privilégient la propriété intellectuelle canadienne et les emplois de grande valeur dans le pays.

-

Champion : Les ministres pourraient devenir des ambassadeurs proéminents des réussites nationales en matière d’IA, en mentionnant ces dernières dans toutes leurs communications relatives à la productivité, à la santé et à la défense. Les outils axés sur la demande (pensons aux quotas d’approvisionnement qui réservent quelque 25-30 % des contrats pertinents aux spécialistes de l’IA enregistrés, aux lettres de première référence pour la clientèle, aux remboursements d’impôts accélérés pour les projets pilotes d’IA) ont le potentiel de générer la demande intérieure nécessaire pour empêcher les entreprises en démarrage prometteuses de fuir vers le sud.

-

Premier utilisateur : Dans l’immédiat, le gouvernement pourrait équiper les analystes de première ligne, les auditeurs et les agents de service de copilotes sécurisés afin de réaliser des gains de productivité et de développer la maîtrise de l’IA. À plus long terme, il pourrait réorganiser les programmes autour de modèles qui apprennent à partir de différents silos ministériels, grâce à un accord de financement technologique accéléré tel que celui mis en œuvre par le ministère américain de la Défense et à de grands modèles de langage généralistes souverains partagés. Il pourrait aussi octroyer des primes d’encouragement pour les hauts fonctionnaires qui sont en mesure de mettre en œuvre des solutions d’intelligence artificielle.

Contributors:

Cynthia Leach, Économiste en chef adjoint, RBC

Varun Srivatsan, directeur général, Politique et engagement stratégique

Shaz Merwat, responsable principal, Politique énergétique

Reid McKay, Directeur, Responsable des politiques technologiques

Le présent article vise à offrir des renseignements généraux seulement et n’a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers, ni d’autres conseils professionnels. Le lecteur est seul responsable de toute utilisation des renseignements contenus dans le présent document, et ni la Banque Royale du Canada (« RBC »), ni ses sociétés affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires respectifs ne seront tenus responsables des dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation du présent document par le lecteur. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses sociétés affiliées ne font pas la promotion, explicitement ou implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives – au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières – qui font l’objet de la mise en garde de RBC concernant les déclarations prospectives. Les paramètres, données et autres renseignements ESG (y compris ceux liés au climat) contenus sur ce site Web sont ou peuvent être fondés sur des hypothèses, des estimations et des jugements. Les mises en garde relatives aux renseignements présentés sur ce Site Web sont exposées dans les sections « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Avis important concernant le présent rapport » de notre Rapport climatique le plus récent, accessible sur notre site d’information à l’adresse https://www.rbc.com/notre-impact/information-sur-la-durabilite/index.html. Sauf si la loi l’exige, ni RBC ni ses sociétés affiliées ne s’engagent à mettre à jour quelque renseignement que ce soit présenté dans le présent document.