➔ Pourquoi le G7+ dépend autant du Canada pour ses métaux

➔ Pic du pétrole : l’AIE et l’OPEP en désaccord

➔ Une avancée majeure en géothermie

Sujet chauds

➔ Au premier trimestre, les acheteurs canadiens ont boudé les voitures zéro émission. Comparativement à la même période de 2024, les ventes ont chuté de 19,5 %. Le nombre total de véhicules légers vendus (modèles hybrides et rechargeables y compris) a diminué de 3,2 %. D’après les données de S&P Global, les immatriculations de véhicules neufs ont représenté 9,5 % des ventes totales de voitures au premier trimestre, alors que cette proportion était de 18,9 % au trimestre précédent. Plusieurs facteurs ont joué, notamment le retrait du rabais fédéral de 5 000 $, la diminution du montant offert par le gouvernement du Québec et l’incertitude liée aux droits de douane. Signe des temps, Tesla perd du terrain au Canada : sa part de marché n’était que de 10 % en avril, contre 50 % il y a quelques années.

➔ En Alberta ce mois-ci, il n’y en a pas eu que pour le G7. Lors de l’événement Calgary for the Global Energy Show, Haitham al-Ghais, le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a affirmé froidement que « la demande de pétrole n’est pas près de fléchir ». Depuis quelques années, l’OPEP et l’Agence internationale de l’énergie discutent âprement du fameux pic qui, selon le « gendarme » de Paris, pourrait survenir avant 2030. L’OPEP a déclaré récemment que le fait que l’AIE ait revu à la baisse ses prévisions de ventes de véhicules électriques prouve qu’elle n’est plus aussi certaine de son fait. L’Agence insiste cependant et, dans ses projections publiées en juin, affirme à nouveau que le pic de la demande mondiale de pétrole est en vue.

➔ L’Arctique, une région de plus en plus convoitée. Trois livres parus cette année rappellent que la région la plus septentrionale du globe est aussi celle qui, désormais, s’ouvre le plus au commerce. Dans The North Pole, l’auteur norvégien Erling Kagge rappelle que, dans les années 1600, des explorateurs cherchaient déjà des voies de communication plus rapides entre l’Europe et l’Asie. Dans End of the Earth, le chercheur de fossiles Neil Shubin traite des richesses souterraines que nous dévoile aujourd’hui la science. Enfin, le journaliste Kieran Mulvaney, auteur d’Arctic Passages, s’intéresse aux voies ouvertes par la fonte des glaces entre, par exemple, la Corée et les Pays-bas, court-circuitant ainsi les points de tension géopolitique que sont le canal de Suez et le canal de Panama.

Éléments essentiels pour le Canada

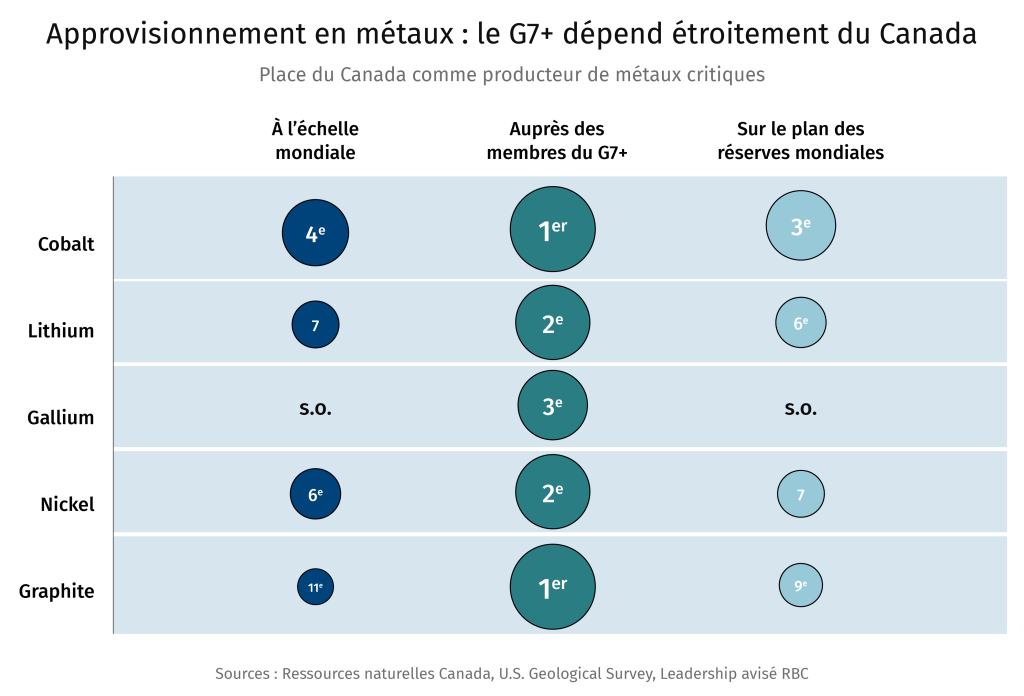

De Nice à Kananaskis, on n’a parlé que de minéraux critiques. Un sujet délicat dans le chef-lieu des Alpes maritimes, où les participants à la Conférence des Nations Unies sur les océans ont critiqué les velléités américaines de forer en eaux profondes. De son côté, l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) estime que les plans de la Maison-Blanche créent « un dangereux précédent susceptible de déstabiliser l’ensemble du système de gouvernance mondiale des océans ». Il semble que la production des intrants nécessaires pour générer de l’électricité de manière écologique ne soit pas toujours… écologique.

À Kananaskis, Canada a exhorté les membres du G7 à s’entendre au moins sur un « plan d’action » à l’égard des minéraux critiques. Afin de ne pas irriter le locataire du Bureau ovale, les participants ont, sur plusieurs points, évité de faire une déclaration officielle qui soit unanime et de grande portée. Ils ont toutefois convenu d’élaborer un cadre permettant de financer de nouveaux projets miniers ou d’usines de traitement et de moins dépendre de la Chine pour l’approvisionnement en ces minéraux clés que sont le lithium, le cobalt et les éléments des terres rares.

Grand producteur de biens indispensables à la fabrication de véhicules électriques, de matériel de défense, de téléphones intelligents et d’éoliennes, le Canada, qui a l’ambition de devenir une « superpuissance énergétique », entend jouer un rôle clé.

Là encore, ce ne sera pas chose facile, car le gouvernement voit poindre de l’opposition. Les Chiefs of Ontario, notamment, estiment que le projet de loi C-5, qui vise à accélérer les projets miniers et autres, est contraire au droit de l’environnement et aux obligations constitutionnelles du Canada.

D’après un sondage KPMG mené auprès de cadres canadiens, les sujets d’inquiétude ne manquent pas non plus dans le secteur privé (dont la plupart des acteurs souhaitent que tous les ordres de gouvernement établissent un couloir de services publics sans égard au type d’énergie fourni), qu’il s’agisse des dépassements des coûts ou du non-respect des échéanciers souvent observés lors des mégaprojets, de la dérive des objectifs, des consultations avec les parties prenantes, des évaluations environnementales ou des retards causés par les organismes de réglementation.

Dans le rapport Le nouveau grand jeu, nous indiquons comment le Canada peut éliminer les freins à l’expansion de son secteur des minéraux critiques (lire aussi Ingéniosité : Comment le Canada s’y prendra-t-il pour conclure des contrats de marchandises avec les États-Unis et d’autres pays).

L’enjeu canado-japonais du gaz

Le nouveau marché canadien de l’énergie – facteurs climatiques en sus – est le Japon. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, y était en visite ce mois-ci pour promouvoir les ressources de sa province, notamment énergétiques. De son côté, Mitsubishi Corp., l’un des principaux investisseurs associés au projet LNG Canada, recevra les premières livraisons du terminal gazier britanno-colombien en juillet.

Dans le rapport Stratégie du G7+ en matière de gaz naturel, RBC s’intéresse au rôle que peut jouer le gaz dans la sécurité énergétique des pays membres du G7+. Le Canada imposera d’autant mieux son gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie qu’il se conformera au système d’échange de droits d’émission GX-ETS (Green Transformation Emissions Trading System) mis en place par le Japon pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Détaillons ce point.

-

Le Japon reconnaît le GNL à faible teneur en carbone comme conforme à ses objectifs de transition, notamment si sont menés en parallèle la réduction des émissions de méthane, la capture et le stockage du carbone, ou encore l’application de normes de réduction certifiée des émissions. Il se peut que le GNL canadien soit admissible à des contrats d’approvisionnement à long terme en phase avec la transition verte, si la réduction des émissions peut être vérifiée.

-

Le Japon peut s’engager dans des investissements prenant la forme d’« obligations de transition », en particulier dans des installations de liquéfaction et de transport couplé à la capture et au stockage du carbone. Avec l’Australie et d’autres pays, le Japon s’est attelé au marché de l’ammoniac propre. Pour les produits d’énergie canadiens certifiés à faible teneur en carbone, il existe plusieurs avenues intéressantes, par exemple le financement fondé sur les obligations de transition ou sur le mécanisme de crédit conjoint du Japon (JCM).

-

En couplant la capture et le stockage du carbone à la production de gaz, le Canada peut tirer profit du plan japonais d’expansion des importations d’hydrogène bleu.

-

Le Japon a besoin d’énergie pour maintenir son avantage dans le domaine des capacités de calcul, des infrastructures numériques, des centres de données et de l’intelligence artificielle, qui vont de plus en plus dépendre des approvisionnements en gaz naturel. C’est un autre débouché qui s’offre pour le Canada.

Le rapport complet se trouve ici. Il a fait l’objet d’un débat entre John Stackhouse et l’auteur principal du rapport, Shaz Merwat.

Tendances, technologie et science

➔ La Banque mondiale entre dans l’arène de l’énergie nucléaire. Pour répondre à l’appel des États-Unis et de l’Allemagne, la Banque mondiale va, aux côtés de l’Agence internationale de l’énergie atomique (l’organisme de surveillance onusien), épauler les exploitants des réacteurs en place et la modernisation des infrastructures, qui passe notamment par l’installation de petits réacteurs modulaires (PRM). Les centrales électriques au gaz, qui ne compromettent pas le développement des énergies renouvelables, pourraient aussi bénéficier de la manne, mais la Banque mondiale n’a pas encore accepté de financer le développement en amont du secteur du gaz naturel.

➔ Les projets de capture de carbone se multiplient. Pendant la période 2020-2030, la décarbonation devrait faire une large part à la seule capture du CO2 : environ 45 % des projets en cours ou programmés lui seront exclusivement consacrés, selon un nouveau rapport du Forum international de l’énergie. C’est aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada (dans cet ordre) qu’il a été prévu de mener le plus grand nombre de projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) d’ici 2030 ; la capacité mondiale atteindrait alors 1 gigatonne de CO2 (ce qui équivaudrait à retirer 306,3 millions d’automobiles de la circulation pendant un an). La plupart des projets seraient financés à même les deniers publics.

➔ Une société spécialisée dans la géothermie et soutenue par Bill Gates annonce un développement majeur. L’industrie est en ébullition : établie à Houston, Fervo Energy a réussi à forer près de 4,8 km en 16 jours, soit une réduction de 79 % des délais moyens habituels. Dans le secteur de la géothermie, le forage – l’opération la plus coûteuse – nuit à la compétitivité de cette source d’énergie ; c’est donc un pas de géant qui vient d’être réalisé. En outre, la technologie utilisée (fortement inspirée des techniques de fracturation hydraulique) laisse entrevoir l’exploitation de sites particulièrement prometteurs, par exemple en Islande. La société Breakthrough Energy de Bill Gates a immédiatement injecté 100 millions de dollars américains supplémentaires dans Fervo Energy, dans le cadre d’un cycle d’investissement de 206 millions de dollars.

Créé par Yadullah Hussain, Directeur de rédaction, RBC Institut d’action climatique.

Le bulletin Bouleversements climatiques ne pourrait pas exister sans la collaboration de John Stackhouse, Sarah Pendrith, Jordan Brennan, John Intini, Farhad Panahov, Lisa Ashton, Shaz Merwat, Vivan Sorab, Caprice Biasoni et Lavanya Kaleeswaran.

Avez-vous des commentaires, des félicitations ou, euh, des critiques à faire ? Écrivez-moi à (mailto:yadullahhussain@rbc.com).

Bulletin d’information sur le climat

Le présent article vise à offrir des renseignements généraux seulement et n’a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers, ni d’autres conseils professionnels. Le lecteur est seul responsable de toute utilisation des renseignements contenus dans le présent document, et ni la Banque Royale du Canada (« RBC »), ni ses sociétés affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires respectifs ne seront tenus responsables des dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation du présent document par le lecteur. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses sociétés affiliées ne font pas la promotion, explicitement ou implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives – au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières – qui font l’objet de la mise en garde de RBC concernant les déclarations prospectives. Les paramètres, données et autres renseignements ESG (y compris ceux liés au climat) contenus sur ce site Web sont ou peuvent être fondés sur des hypothèses, des estimations et des jugements. Les mises en garde relatives aux renseignements présentés sur ce Site Web sont exposées dans les sections « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Avis important concernant le présent rapport » de notre Rapport climatique le plus récent, accessible sur notre site d’information à l’adresse https://www.rbc.com/notre-impact/information-sur-la-durabilite/index.html. Sauf si la loi l’exige, ni RBC ni ses sociétés affiliées ne s’engagent à mettre à jour quelque renseignement que ce soit présenté dans le présent document.