Dans le numéro de cette semaine : Menace de droits de douane de 35 % de Donald Trump, recherche de partenaires de l’autre côté du Pacifique par le Canada, et entreprise chocolatière canadienne à qui profite le boycottage des États-Unis.

L’heure de vérité au Canada

Il nous vient à l’esprit le Far West et sa loi du plus fort en entendant la dernière menace de Donald Trump sur l’imposition de droits de douane de 35 % au Canada, puisque cette semonce fait fi de la date d’échéance du 21 juillet et perturbe les négociations menées actuellement à huis clos.

Cette échéance est donc reportée au 1er août, date à laquelle le Canada devra proposer des solutions à plusieurs irritants des États-Unis pour le commerce, dont la gestion de l’offre et la circulation de fentanyl à la frontière. Les marchandises conformes à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) qui franchiront la frontière jouiront « très certainement » d’une exemption, d’après un représentant américain s’exprimant dans le cadre d’une salve de menaces commerciales ciblant tant les pays alliés qu’ennemis et visant à semer la confusion, voire à favoriser la capitulation.

Les dernières menaces de Washington ont poussé les gouvernements fédéral et provinciaux à chercher des perspectives de croissance inexplorées, à dénicher de nouveaux partenaires – à l’est et à l’ouest – et à redynamiser le commerce interprovincial.

Voilà précisément ce que tentaient de faire certains décideurs canadiens lors du Stampede de Calgary cette semaine. Au fil du temps, le « plus grand spectacle en plein air au monde », comme on l’appelle, est devenu à la fois un rodéo, une fête foraine et une foire commerciale rassemblant un million de personnes tous les ans.

Mark Carney et Pierre Poilievre y ont assisté, tout comme de nombreux premiers ministres et ministres importants. Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford était accompagné de six membres de son cabinet pour y mousser son programme de commerce intérieur.

Voici quelques enjeux au moment où le Canada se met en quête de nouveaux flux commerciaux :

-

Un programme énergétique de 100 milliards de dollars : Ottawa et l’Alberta travaillent toujours sur un important programme énergétique qui pourrait comprendre un oléoduc vers la côte ouest, le projet Nouvelles voies sur le captage du carbone et une possible expansion de la production pétrolière. La combinaison du programme d’oléoduc et du projet Nouvelles voies a une forte incidence politique, mais les coûts globaux pourraient donner à réfléchir. Si l’on ajoute à cela les coûts d’expansion de la production, la facture pourrait atteindre les 100 milliards de dollars. Il s’agit cependant d’un investissement pluriannuel visant à générer plus de croissance économique et de recettes publiques. Quoi qu’il en soit, il faudra un spécialiste de l’explication pour défendre le bien-fondé d’un projet d’une telle ampleur.

-

Nouveaux corridors : M. Ford, le maître cuisinier, et Danielle Smith, première ministre de l’Alberta, ont également convenu d’étudier la faisabilité de nouveaux oléoducs et chemins de fer entre leurs deux provinces ainsi que promis d’accroître le commerce interprovincial d’alcool et de véhicules et de favoriser le développement de l’énergie nucléaire.

-

Partenaires du Pacifique : Les investisseurs internationaux s’intéressent beaucoup au Canada, puisqu’il s’agit d’une solution de rechange relativement sûre pour la plupart des pays, y compris les États-Unis. Toutefois, le Japon et l’Inde s’attendent à une réforme de la réglementation et à davantage d’investissements dans les infrastructures d’exportation. La question la plus importante consiste à savoir le temps qu’il faudra au Canada afin d’obtenir le consentement des Autochtones pour les projets d’envergure.

-

Mégaprojet portuaire. Le port de Vancouver, principal point d’entrée au Canada, souhaite augmenter sa capacité totale de 70 % grâce au projet du Terminal 2 à Roberts Bank. Il s’est donc mis à la recherche d’un entrepreneur pour construire ce projet de trois milliards de dollars dans le but de stimuler le commerce avec l’Asie.

Les enjeux sont énormes, et le pays a peu de temps pour réaliser le tout.

La semaine écoulée

-

Le gouvernement fédéral a commencé une révision des formalités administratives pour faciliter le commerce intérieur et les investissements des entreprises. On a aussi demandé aux ministres de dénicher des réductions de dépenses ambitieuses dans le cadre des restrictions budgétaires réclamées partout par Ottawa.

-

Des entreprises canadiennes, comme Purdys Chocolatiers, enregistrent de bonnes affaires au pays du fait de la poursuite du boycottage des marques américaines.

-

Le commerce mondial a bondi au premier semestre de 2025, mais le ralentissement de la croissance économique comporte des risques pour le commerce dans la deuxième moitié, prévient l’Organisation des Nations Unies (ONU).

-

En ce qui concerne le commerce, les menaces proférées et les mesures prises par le président Donald Trump s’étendent maintenant au cuivre, aux produits pharmaceutiques et au Brésil. Quelque 14 pays ont également reçu des lettres annonçant l’imposition de droits de douane, avec la signature habituelle du président : « Merci de votre attention à cet égard ! ».

-

Aux États-Unis, un cortège de petites entreprises américaines et de groupes d’intérêt déposent actuellement des plaintes contre la longue liste de droits de douane imposés par Donald Trump en vertu de l’International Emergency Economic Powers Act.

De l’ouest au reste : Le bloc BRICS+ peut-il redessiner la carte commerciale ?

Dans le meilleur des cas, la coopération multilatérale repose sur un équilibre délicat. Pendant 50 ans, les pays du G7 ont habilement jonglé avec des intérêts divergents et défendu sur la scène mondiale les valeurs que sont l’ouverture libérale, la gouvernance démocratique et la tolérance pluraliste. Toutefois, dans le contexte de cette rafale de droits de douane lâchée par le président Trump dans toutes les directions, même à l’endroit de ses partenaires du G7, le bloc BRICS+, qui fait contrepoids au G7 pour les marchés émergents, se positionne discrètement comme une solution de rechange attrayante pour certains pays.

Ce groupe comptant 11 pays s’est réuni la fin de semaine dernière à Rio de Janeiro. Si certains affirment que le bloc ne dispose d’aucune assise favorisant l’unité et la cohésion, exception faite de l’aversion pour le G7, on ne peut nier l’influence croissante de cette coalition géoéconomique.

-

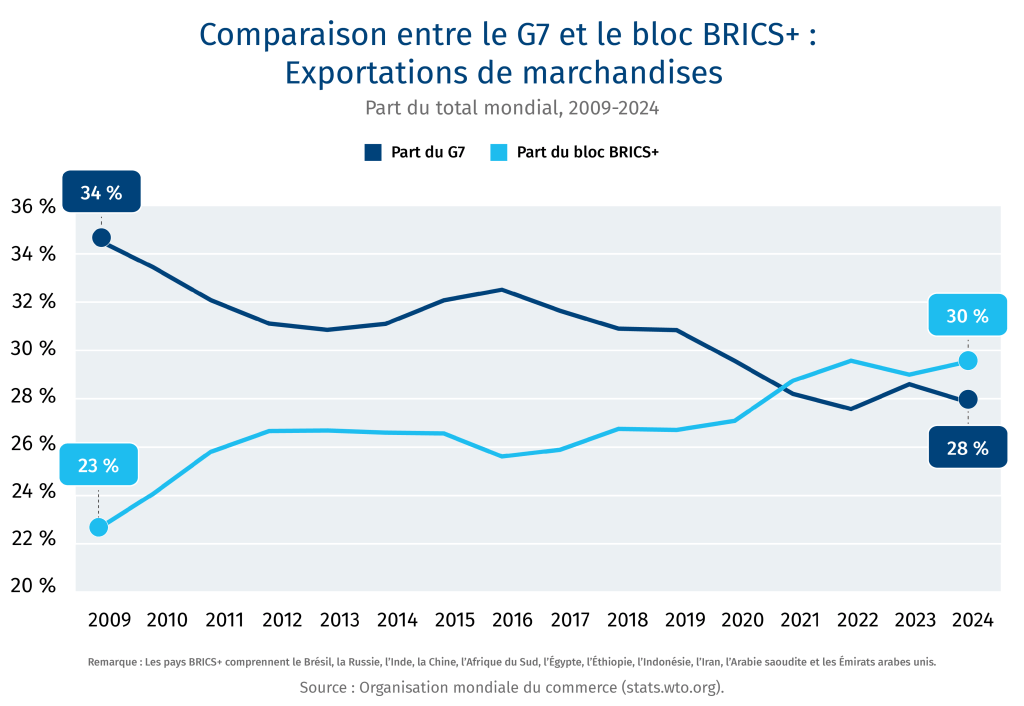

Formé en 2009, le bloc regroupait au départ le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine; depuis, il englobe aussi l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Indonésie, l’Iran et les Émirats arabes unis, sans compter l’Arabie saoudite, qui envisage de s’y joindre. Ensemble, ces pays représentent plus du tiers du produit intérieur brut (PIB) mondial et près de la moitié de la population mondiale. En tant que bloc commercial, les pays BRICS+ ont éclipsé le G7 au chapitre des exportations de marchandises en 2021 et représentaient 30 % du total mondial.

-

La guerre des droits de douane déclenchée par Donald Trump accélérera-t-elle le déclin relatif du G7 ? Les pays BRICS+ parviendront-ils à réorienter les échanges commerciaux, devenant ainsi une voix plus influente pour les pays non occidentaux dans le contexte d’une gouvernance multilatérale ? Il est encore trop tôt pour le dire.

-

Les États-Unis sont déjà préoccupés par la situation, et Donald Trump menace d’imposer des droits de douane aux pays s’alignant sur ce qu’il appelle les « politiques anti-américaines » du bloc.

-

Le Canada sera-t-il emporté par les courants contraires des États-Unis et des BRICS ? Ottawa songe déjà à rétablir ses liens avec la Chine et l’Inde, deux membres fondateurs du bloc BRICS. La ministre des Affaires étrangères Anita Anand, qui se trouve actuellement en Asie, soutient que le Canada cherche à conclure le plus rapidement possible des accords de libre-échange avec des pays de l’Asie du Sud-Est, dont plusieurs pourraient se joindre sous peu au bloc BRICS.

-

Au moment où le gouvernement canadien tente de se soustraire aux multiples droits de douane de Donald Trump, une stratégie commerciale à plus long terme doit composer avec l’affaiblissement du statut des pays du G7. On ignore encore quel rôle joueront les pays BRICS+ dans l’avenir commercial du Canada, d’autant plus qu’Ottawa souhaite éviter de donner à Washington les munitions susceptibles d’entraîner l’échec de ses fragiles négociations commerciales.

Après des décennies d’un monde unipolaire, le retour d’un monde multipolaire complique la recherche de nouveaux partenaires commerciaux pour le Canada.

Le chiffre à retenir

11 000

L’augmentation du nombre d’emplois dans le secteur manufacturier canadien tributaire des échanges commerciaux en juin. Dans l’ensemble, l’économie a créé 83 000 emplois, un résultat surprenant pour les analystes étant donné l’incertitude entourant le commerce et les investissements.

La course que l’Amérique du Nord ne peut pas perdret

Au moment où le secteur nord-américain de l’automobile souffre de l’effet des droits de douane américains, les événements les plus décisifs dans ce domaine pourraient ne pas émaner de Washington, mais bien de Shenzhen, où se trouve le siège social de la société chinoise BYD, fabricant de premier ordre de véhicules électriques.

Le chef de la direction de Ford, Jim Farley, a beaucoup parlé de la nécessité d’« accepter humblement » le leadership chinois dans le domaine des technologies des véhicules électriques. Le dirigeant a même récemment importé des véhicules électriques chinois pour soumettre à des tests la qualité de leur construction. Le Canada et les États-Unis demeurent les deux seuls grands pays où les consommateurs n’ont pas accès aux véhicules chinois. En effet, les États-Unis imposent des droits de près de 150 % sur les importations chinoises de nouveaux véhicules électriques, et le Canada leur applique une taxe de 100 %. Néanmoins, les voitures chinoises devraient très certainement faire leur apparition sur le territoire nord-américain tôt ou tard.

Il convient de souligner le succès quasi instantané de BYD, dont la production a atteint quatre millions d’unités en quatre ans seulement. L’an dernier, le constructeur automobile a ravi à Tesla le premier rang des vendeurs de véhicules électriques à l’échelle mondiale. La batterie brevetée Blade de BYD est considérée comme l’une des plus sûres et des plus abordables au monde, et son système de conduite autonome semble aussi efficace – voire meilleur – que celui de Tesla. N’est-ce pas impressionnant ? Les véhicules électriques de BYD sont offerts au prix avantageux moyen de 20 000 $ US (27 400 $ CA), soit moins de la moitié du coût d’un nouveau véhicule nord-américain.

Quelles conséquences aura l’amélioration de la capacité industrielle de la Chine sur le secteur canadien de l’automobile, malmené depuis près de 20 ans ? Les gouvernements fédéral et provinciaux ont investi considérablement dans la chaîne de valeur des véhicules électriques. Toutefois, le recul des ventes de ce type de véhicules (9 % des ventes totales au premier trimestre de 2025 contre 18 % au quatrième trimestre de 2024) et l’arrêt ou le report des activités des usines de production (de Honda, de BASF et de Northvolt, pour n’en citer que quelques-unes) amènent à s’interroger sur le bien-fondé du pari fait par le Canada dans ce domaine. Les pressions exercées sur Ottawa par certains constructeurs automobiles pour l’annulation de la vente obligatoire de véhicules électriques pourraient donner un autre coup dur à cette industrie naissante.

Chose certaine, la lutte entre les Américains, les Canadiens et les Mexicains au sujet de la production automobile ne stimulera pas l’innovation. Elle accentuera plutôt la domination de la Chine sur le marché mondial des véhicules électriques.

Les compromis relatifs à la gestion de l’offre

Irritant pour le commerce, stable, coûteux, sûr, voilà quelques-uns des adjectifs employés pour décrire le système canadien de gestion de l’offre, attisant ainsi le regain des débats sur cet enjeu.

La gestion de l’offre a fait l’objet d’un examen minutieux lors de presque toutes les grandes négociations commerciales et de tous les replis économiques importants, et elle figurera sans doute parmi les sujets de discussion cruciaux durant la révision de l’ACEUM l’an prochain.

Les discussions ne se limitent plus qu’aux cloisonnements de l’agriculture. La gestion de l’offre a une incidence sur de nombreux aspects de l’économie canadienne : prix des aliments, choix des consommateurs, emplois liés aux chaînes logistiques, diversification des échanges commerciaux et croissance économique.

Dans le dernier rapport de Leadership avisé RBC, intitulé « Démystification de la gestion de l’offre », nous examinons en profondeur les avantages et inconvénients d’un tel système.

Lisez le rapport complet ici.

Le mot de la fin

« Nous nous y opposerons. Point final. » – Réponse de la ministre du Commerce du Canada à la menace de Donald Trump concernant l’imposition de droits de douane de 50 % sur les importations de cuivre.

Le présent article vise à offrir des renseignements généraux seulement et n’a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers, ni d’autres conseils professionnels. Le lecteur est seul responsable de toute utilisation des renseignements contenus dans le présent document, et ni la Banque Royale du Canada (« RBC »), ni ses sociétés affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires respectifs ne seront tenus responsables des dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation du présent document par le lecteur. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses sociétés affiliées ne font pas la promotion, explicitement ou implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives – au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières – qui font l’objet de la mise en garde de RBC concernant les déclarations prospectives. Les paramètres, données et autres renseignements ESG (y compris ceux liés au climat) contenus sur ce site Web sont ou peuvent être fondés sur des hypothèses, des estimations et des jugements. Les mises en garde relatives aux renseignements présentés sur ce Site Web sont exposées dans les sections « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Avis important concernant le présent rapport » de notre Rapport climatique le plus récent, accessible sur notre site d’information à l’adresse https://www.rbc.com/notre-impact/information-sur-la-durabilite/index.html. Sauf si la loi l’exige, ni RBC ni ses sociétés affiliées ne s’engagent à mettre à jour quelque renseignement que ce soit présenté dans le présent document.